子育てブログ @kosodate_blog 「ヨコミネ式子育て」の”やる気を入れるスイッチ”とは? - 伝説の”レインボースーパーざかな”:2016 - 12 - 03 「ヨコミネ式子育て」の”やる気を入れるスイッチ”とは? 子育て・育児 BOOKS Twitte…

子育てブログ @kosodate_blog 「ヨコミネ式子育て」の”やる気を入れるスイッチ”とは? - 伝説の”レインボースーパーざかな”:2016 - 12 - 03 「ヨコミネ式子育て」の”やる気を入れるスイッチ”とは? 子育て・育児 BOOKS Twitte…

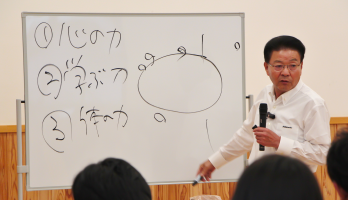

『エチカの鏡』〈フジテレビ系列〉で大反響! 日本各地で驚嘆の声が続出!小学校入学までに平均2000冊の本を読破。2歳で九九を覚え、3歳でひらがな、カタカナの読み書き、5歳で小学2年生が習う漢字をマスターする――。数々のスーパー園児・小学生を生み出してきた「通山保育園」の理事長・横峯吉文氏〈プロゴルファー・横峯さくらの伯父〉が考案した奇跡の学育法「ヨコミネ式」。読み・書き・計算の自学自習をベースとしたヨコミネ式で、どんな子供でも勉強が大好きになり、面白いほど学力が伸びていきます。本書は、「ヨコミネ式」学育法の大元である「子供をやる気にさせる4スイッチ」についてくわしく解説。また、簡単な文字から覚えていくヨコミネ式95音など、家庭でできる「ヨコミネ式」も紹介します。

「ダメな子なんて1人もいない! 子供はみんな天才なんです」――横峯吉文

子供は競争したがる、子供は真似をしたがる、子供はちょっとだけ難しいことをしたがる、子供は認められたがる―子供をやる気にさせる4つのスイッチ。子供の能力をぐんぐん引き出す「ヨコミネ式」学育法のすべて。

著者について1951年、鹿児島県生まれ。鹿児島県志布志市に社会福祉法人純真福祉会「通山保育園」を設立。現在、「通山保育園」「伊崎田保育園」「たちばな保育園」の3つの保育園と「太陽の子山学校演習場」、「太陽の子児童館」の理事長。卒園までに平均2000冊の本を読破するなど、読み・書き・計算の自学自習をベースとしたユニークな「ヨコミネ式」学育法を実践、テレビや雑誌などを通し、大きな話題となっている。この「ヨコミネ式」の普及は、YYプロジェクト(提携・幼児活動研究会)として全国に展開。カリキュラムとして導入する保育園・幼稚園が急増している。女子プロゴルファー・横峯さくらの伯父。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)横峯/吉文

1951年、鹿児島県生まれ。鹿児島県志布志市に社会福祉法人純真福祉会「通山保育園」を設立。現在、「通山保育園」「伊崎田保育園」「たちばな保育園」の3つの保育園と「太陽の子山学校演習場」、「太陽の子児童館」の理事長。園児が卒園までに平均2000冊の本を読破するなど、読み・書き・計算の自学自習をベースとしたユニークな「ヨコミネ式」学習法を実践、テレビや雑誌などを通し、大きな話題となっている。この「ヨコミネ式」の普及は、YYプロジェクト(提携・幼児活動研究会)として全国で展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

進化したヨコミネ式2015.フジTVバイキング①

進化したヨコミネ式2015.フジTVバイキング②

2015/08/14 に公開フジTV【バイキング】2015.8.13 進化したヨコミネ式教育法2015。 リアルにヨコミネ式教育法の、たちばな保育園に通う息子が出演した際の映像です。

生まれも育ちも東京の私が

ヨコミネ式教育法に惹かれ

子供の教育のために鹿児島志布志に移住しました。

このチャンネルではリアルにヨコミネ式に通っている息子の動画をアップしていきます。

またタイ好きのわたくしの

タイ旅行記なども随時アップしていきます★

ブログ

http://ameblo.jp/mayumi-nomura1-12

facebook(お友達申請の場合はメッセージお願いします)

https://www.facebook.com/mayumi.nomur...

「ヨコミネ式子育て」の”やる気を入れるスイッチ”とは? - 伝説の”レインボースーパーざかな”

そんな横峯さんが提唱し全国的に広がっている「ヨコミネ式」。

本にはその実績というか、「こんな風に子どもが育つ!」ということが書いてあるので、いくつか抜粋してみると・・・

小学校入学までに、平均2000冊の本を読破 3歳でひらがな、カタカナの読み書きができる 5歳で小学2年生が習う漢字をマスター 九九の歌を二歳で覚え、小学校卒業までに暗算1級合格

うん、すごい。

そして勉強だけではない。横峯さんは運動や音楽にも力を入れている。

かけっこは5歳児平均で小学2年生レベル 跳び箱は5歳児(年長)のクラスがみんな10段以上跳べる 4歳で全員が絶対音感を身につける!

など、ほんまかいな!と疑ってしまうほど、この「ヨコミネ式」の元では子どもたちは驚くべき成長を遂げるという。

じゃあ、そんなすごい子どもたちにどう育てていくのか?

子どもはみんな天才!「やる気」のスイッチを入れるコツ

子どもはみんな天才!「やる気」のスイッチを入れるコツ

「やる気のスイッチを入れてあげること」

だと横峯さんは断言する。

そしてそのスイッチの入れ方は子どもの4つの特性を理解すればいいという。

「子供は競争したがる」 「子供は真似をしたがる」 「子供はちょっとだけ難しいことをしたがる」 「子供は認められたがる」